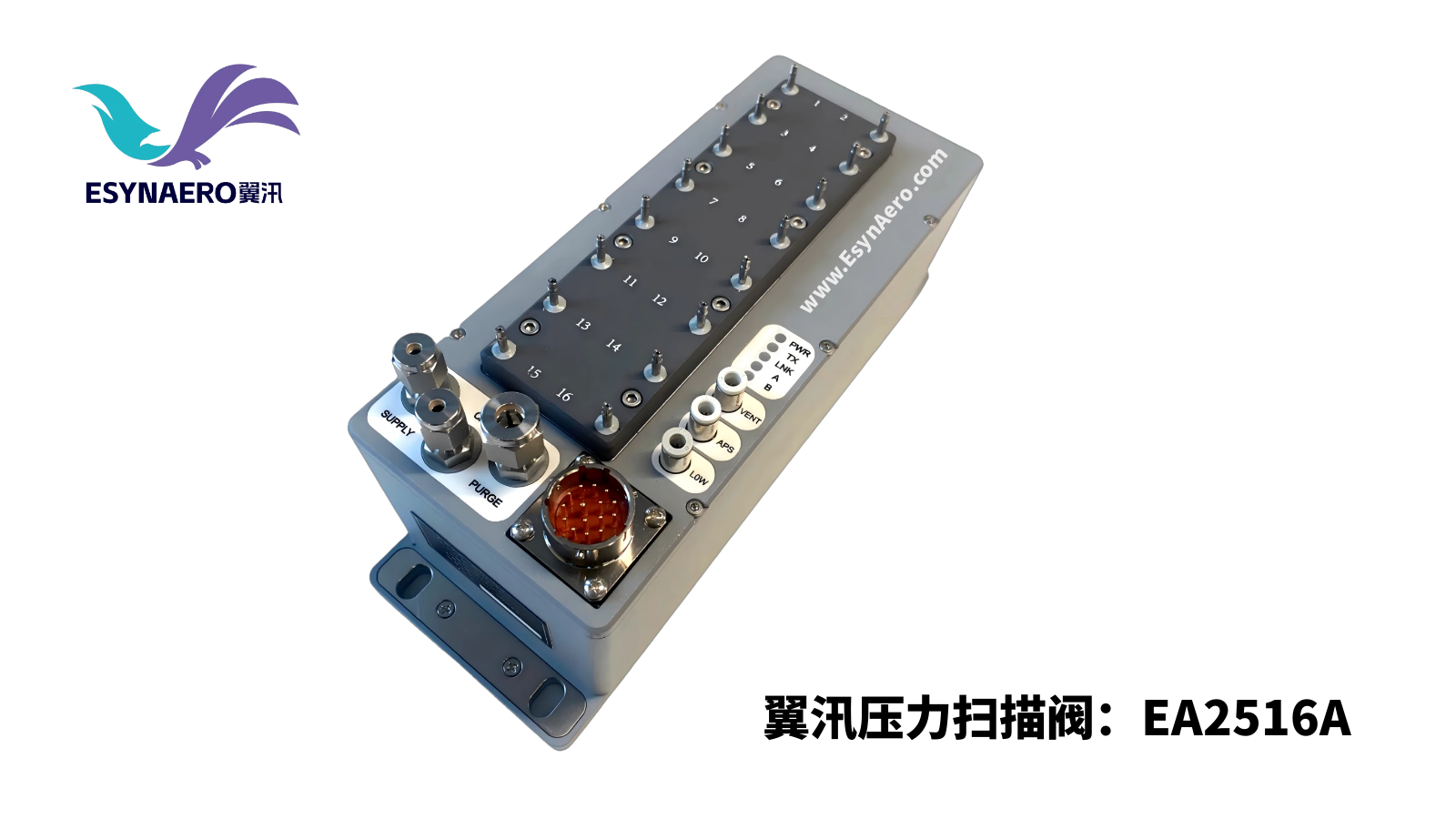

原标题:多通道压力扫描阀为何备受工程师青睐?

原标题:多通道压力扫描阀为何备受工程师青睐?

导读:

多通道压力扫描阀凭借其高效、精准的特点成为工程师的首选工具。它可同时连接多个测压点,通过电子切换通道快速采集数据,大幅提升测试效率,尤其适用于风洞实验、航空发动机测试等需同步监...

多通道压力扫描阀凭借其高效、精准的特点成为工程师的首选工具。它可同时连接多个测压点,通过电子切换通道快速采集数据,大幅提升测试效率,尤其适用于风洞实验、航空发动机测试等需同步监测多位置压力的场景。其核心优势在于集成化设计——传统单点测量需频繁拆装传感器,而该设备一键切换通道,既减少人为误差,又避免漏测风险。高精度传感器(误差通常低于0.1%FS)确保数据可靠性,且多数型号支持温度补偿,适应复杂环境。模块化结构便于扩展通道数,搭配自动化软件还能实现实时数据可视化。这些特性使工程师能更专注于分析而非繁琐操作,显著缩短研发周期,因此成为流体力学、汽车研发等领域的标配设备。

如果你在工业自动化、航空航天或汽车测试领域工作,大概率听过多通道压力扫描阀(Multi-Channel Pressure Scanner)这个名字,这东西听起来挺高大上,但说白了就是个“压力数据的快递员”——能同时采集多个测压点的数据,打包发给控制系统或工程师分析。

那么问题来了:这玩意儿到底好不好做?为什么现在越来越多行业开始用它? 今天我们就来聊聊它的技术门槛、实际应用,以及它到底解决了哪些“让人头秃”的工程问题。

1. 多通道压力扫描阀:技术门槛高不高?

先说结论:做出来不难,但做好很难。

1.1 硬件设计:精度和稳定性的平衡

压力扫描阀的核心是传感器阵列和高速切换阀,理论上,你可以在实验室里用几个压力传感器+电磁阀拼凑一个简易版,但真要量产,就得考虑:

温度漂移:环境温度一变,传感器读数可能飘得亲妈都不认识,高端产品得用温度补偿算法。

通道间干扰:16个通道同时工作,数据会不会“串门”?好的设计得像隔音房一样,让每个信号独立清晰。

耐久性:工业现场可不是温室,震动、粉尘、潮湿全得扛住,外壳密封和抗冲击设计少不了。

小作坊攒个能用的扫描阀可能还行,但要做高精度、高可靠性的产品,没点积累真玩不转。

1.2 软件:数据处理才是隐形大佬

硬件只是基础,真正的门槛在软件。

实时性:航空航天测试中,延迟超过1毫秒可能就意味着数据失效,软件算法得优化到极致。

自动校准:传感器用久了会“疲劳”,好的扫描阀能自我诊断并修正误差,减少人工干预。

兼容性:能不能无缝接入LabVIEW、MATLAB或者客户的私有系统?接口友好度直接决定用户体验。

这也是为什么市面上成熟的扫描阀品牌(如PSI、Scanivalve)价格不菲——你买的不仅是硬件,还有背后几十年的算法优化经验。

2. 为什么工程师偏爱多通道压力扫描阀?

2.1 场景1:风洞试验——省时间就是省钱

假设你是一家汽车公司的空气动力学工程师,要测试新车型的风阻系数,传统方法是在模型表面贴几十个压力传感器,一个个接线、校准、读数……折腾一周可能才拿到数据。

而用多通道扫描阀呢?

并行采集:64个测压点?1秒内全搞定。

自动记录:数据直接存进数据库,不用人工抄表,避免手误。

动态测试:比如模拟侧风突变,传统方法可能漏掉关键瞬间,扫描阀却能以1000Hz频率捕捉每一帧变化。

时间就是金钱,扫描阀让试验周期从几天缩短到几小时。

2.2 场景2:发动机测试——从“盲人摸象”到“全息透视”

发动机燃烧室的压力分布极其复杂,传统方法只能装几个传感器,数据全靠猜,而多通道扫描阀可以:

多点同步监测:比如同时监控进气歧管、气缸、排气管的压力波动,找到爆震的根源。

高频采样:爆震往往发生在毫秒级,普通传感器可能抓不住,扫描阀却能像高速相机一样“拍下”每一帧。

这让发动机调试从“经验玄学”变成了“数据科学”。

2.3 场景3:工业管道监测——从“救火式维修”到“预测性维护”

化工厂的管道网络错综复杂,过去工人得定期拿手持设备一个个测压,漏检是常态,现在用扫描阀+物联网:

24小时监控:128个测点?小菜一碟,数据实时上传云端。

智能预警:压力曲线突然异常?系统自动报警,提前发现堵塞或泄漏,避免灾难性事故。

以前是“坏了再修”,现在是“快坏就修”,运维成本直降30%。

3. 未来趋势:更智能、更集成

现在的扫描阀已经很强,但技术还在进化:

无线化:摆脱线缆束缚,直接装到无人机或机器人上,比如检测输油管道。

AI分析:不光采集数据,还能自动识别故障模式,这个压力波动特征,80%是叶轮磨损”。

微型化:医疗领域开始用微型扫描阀监测血管压力,未来可能比纽扣还小。

4. 它可能不便宜,但绝对值得

多通道压力扫描阀的技术门槛确实不低,但它的价值在于:

✅省时间——试验周期缩短90%

✅提精度——数据质量碾压传统方法

✅降成本——减少人工、避免事故

如果你是研发或测试工程师,遇到需要高频、多点压力监测的场景,别犹豫——这钱花得值!